مصر بين الطوارئ.. و الطوارئ… و الطوارئ

بقلم

و تندرج ضمن مجموعة بدأت أؤكد على أهميتها منذ سنوات في موضوع “الوعي السياسي” و الذي أصبح الآن الشرط الرئيسي لإنجاح المشروع الوطني في مصر و غير مصر. أما ما نعنيه بالوعي السياسي هنا فهو بإختصار شديد القدرة على إستيعاب العوامل و المتغيرات السياسية لفهم الواقع السياسي فهماً دقيقاً للتوصل لإستنتاجات صحيحة في قراءة المشهد، و التعرف على أهم خصائصه و ظروفه و تحدياته و مشكلاته و الحلول اللازمة و المناسبة لهذه المشكلات و أولويات المشهد و المرحلة. و إن كان الكلام السابق يبدو من قبيل “الكلام الكبير” و الترف الفكري فإنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، بل و أصبح الآن ضرورة ملحة ليكون جزءاً أساسياً من الفهم و التفكير العام.

و الذي أصبح الآن الشرط الرئيسي لإنجاح المشروع الوطني في مصر و غير مصر. أما ما نعنيه بالوعي السياسي هنا فهو بإختصار شديد القدرة على إستيعاب العوامل و المتغيرات السياسية لفهم الواقع السياسي فهماً دقيقاً للتوصل لإستنتاجات صحيحة في قراءة المشهد، و التعرف على أهم خصائصه و ظروفه و تحدياته و مشكلاته و الحلول اللازمة و المناسبة لهذه المشكلات و أولويات المشهد و المرحلة. و إن كان الكلام السابق يبدو من قبيل “الكلام الكبير” و الترف الفكري فإنه في حقيقة الأمر ليس كذلك، بل و أصبح الآن ضرورة ملحة ليكون جزءاً أساسياً من الفهم و التفكير العام.

و لو قارنا بين الوعي السياسي لدى المواطن المصري البسيط أو العادي على سبيل المثال و بين نفس الوعي لدى المواطن الأمريكي مثلاً لوجدنا فرقاً هائلاً في الحس السياسي الراقي لدى المواطن المصري مقارنة بالأمريكي. فكلنا مثلاً يعلم أن حياة الفرد تتأثر بالأحداث و المتغيرات و السياسات ليس فقط على صعيد مصر مثلاً بل إلى عداها مما يحدث خارج مصر. و قد تستغرب أن مثل هذا الفهم البديهي لا يتواجد لدى الكثير من المثقفين بل و الأكاديميين في أمريكا.

من هنا فإنني أرى أن الأولوية لتوظيف الحس السياسي البديهي لدى المواطن تكون من خلال إضفاء نوع من المنهجية في التفكير السياسي كضرورة ملحة لخلق المواطن الفاعل سياسياً، و القادر على التعامل مع المشهد السياسي و الأحداث السياسية بشكل فاعل و مؤثر و بناء.

يختلف هذا المقال عن سابقيه في تطرقه إلى بعض الإشارات لتجارب شخصية، و قد يظن القارئ أن في المقال هجوماً أو إنتقاصاً من أحد، إلا أنه من المهم الإشارة إلى خصوصية العلاقة الشخصية التي تربطني بأطراف المشهد و إلى مدى الحب و الترابط و الإعتزاز الذي يجمعني بهؤلاء الأطراف و خصوصاً من يخيل أنهم محل أي نقد بشكل خاص، و إلى عمق التجربة و الأواصر التي تجمعني بالعديد ممن أحرص عليهم، و ليس منهم، أشد الحرص. و أغلب ظني أن هذا المقال كغيره مآله إما الإسهام في إعادة توجيه بوصلة الفكر و الحدث، و إما شاهد من قبيل “فستذكرون ما أقول لكم، و أفوض أمري إلى الله”، و إما كمعلم أكثر درامية على غرار: “إن كلماتنا عرائس من الشمع، فإذا متنا من أجلها دبت فيها الحياة”.

سنبدأ هنا بالتعرف على عنوان هذا المقال إذ يغلب الظن بأن التساؤل الذي قد يتبادر لذهن القارئ هو بشأن لفظ الطوارئ المتكرر، في حين أن الحقيقة أن القارئ بحاجة للتعرف على العنوان بأكمله كلمة كلمة.

كما تعلمون فأنني من المصرين على عدم الإساءة للتجربة التحررية المصرية بعد الخامس و العشرين من يناير و إختزالها في مصطلح “الثورة المصرية”. و في الحقيقة إن إستخدام مصطلح الثورة يعود لقصور في فهم إما التجربة المصرية أو مصطلح الثورة و هو الأغلب بين المتحدثين عن الثورة، و إما للإفتقار إلى المصطلح السياسي و الأكاديمي الدقيق المعبر عما حدث في مصر من “ظاهرة تحول حضاري” غير مسبوقة.

أذكر أنني قبل الثورة بأشهر، و بناء على طلب بعض القوى السياسية و الشبابية في مصر، قمت بإعداد خطة تفصيلية لإحداث ثورة أسميتها وقتها “أفكار أولية في هندسة التغيير” و تحديداً بتاريخ 29/7/2010. و كنت قبلها بأسابيع قليلة في إجتماع مطول مع صانع القرار الأمريكي لإستقراء المشهد السياسي في مصر و المنطقة قدمت على إثره توصياتي للقارئ المصري و العربي في وثيقة بعنوان: “أمريكا و العالم الإسلامي: بين الشرعية و الأنظمة و الشعوب” و لصانع القرار الأمريكي في وثيقة بعنوان:

كما و أذكر نقاشاتي في العديد من المؤتمرات و اللقاءات مع رجال الأعمال و السياسيين و المفكرين و الناشطين و إجتماعاتي في القرية الذكية و “غير الذكية” أو الجامعة الأمريكية و غيرها و التي لطالما أكدت فيها على أهمية التركيز و الإستثمار في ما أسميته “التحول الحضاري” و الذي غالباً ما شرحت ما يعنيه و يمثله من أهمية و حتمية في الوقت نفسه. و التحول الحضاري هذا هو ما نحن على مشارفه الآن و هو بالتحديد عنوان المرحلة الحالية و المقبلة و ما بعد المقبلة.

و قد يندهش القارئ لهذه الوثائق من دقة و مطابقة تفاصيلها مع الأحداث التي تلتها، و أزعم هنا أن سبب هذا التطابق ليس “الفتح بالمندل”، و إنما بعض من الفهم للواقع و المشهد السياسي و للسنن الإلهية في الخلق و في التحول و التبدل.

ماهي مصر؟

إذا وجدت الجواب حاضراً و جاهزاً فجهز نفسك لدورة مكثفة مطولة في موضوع الوعي السياسي، أما إذا كان السؤال مدعاة للتفكير و لو اليسير فأنت جاهز لتطوير ملكة الوعي السياسي، أما إذا كان السؤال مدعاة للتفكر فأبشرك أنك من أهل الوعي السياسي و خاصته.

مصر أيها السادة ليست دولة بمساحة جغرافية و حدود دولية معينة و موارد و سكان و تاريخ و موقع جغرافي و تركيبة عرقية و طائفية و إقتصادية و إجتماعية و غيره. مصر هي كل ذلك و أكثر بكثير، لكن الأخطر هو السؤال الذي أكاد لا أجد له جواباً وافياً: ماذا تعني مصر؟

لن أخوض في دغدغة المشاعر الوطنية و القومية و التغني في حب مصر و غيرها مما يحلوا للكثيرين عند الحديث عن مصر.

مصر ايها السادة هي بمنتهى الإختصار مشروع إنسان و إعادة صياغة المسار الحضاري الإنساني. من هنا يمكننا التعرف على المصطلحات التالية في العنوان المتكررة لفظاً و المتباينة في المعنى و المضمون.

قبل الخامس و العشرين من يناير و لطبيعة إهتماماتي و تعدد تعاملاتي، فإنني أجزم بأن ما حدث في مصر ليس بثورة أولاً، و ثانياً أن نجاح التجربة في مرحلتها الأولى، في خلع نظام من أكثر الأنظمة فشلاً في التاريخ في حكم بلد لا تدانيها في الأهمية الإستراتيجية و الحضارية أي دولة أخرى على وجه الأرض، لم يكن العامل الحاسم فيه بشرياً، و إن تعددت المظاهر السلوكية و الحضارية البشرية في ترجمة الحدث.

الطوارئ الأولى:

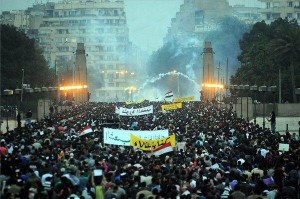

بمجرد تنحي رئيس مصر المخلوع طرأت فطريات حميدة و غير حميدة على المشهد المصري أسميها كلها هنا بالظاهرة الثورية. أما بعض ملامح هذه الظاهرة فهو ظهور تكتلات و إئتلافات و تجمعات شبابية و غير شبابية كلها تدعي وصلاً بثورة و نصبت من أنفسها وصية على مصر و ثورتها فعلاً و إن لم تدعيه قولاً. فجأة أصبح للثورة رموز و متحدثين و منظرين و صانعين و شباب و وجوه، لم أرها أو أسمع عنها أو حتى أعرفها قبل الخامس و العشرين، بل و الكثيرين ممن عرفت كانت مساهمتهم في الثورة لا تتعدى مشاركة “خالتي حليمة” التي تابعت الأحداث من البلكونة أو التلفاز أو الفيس بوك، و إن تواجدت في الميدان فتواجدها كان إما عرضياً أو غير لافت بأي حال من الأحوال. و أجزم أن الوحيدين الذين برزوا أيام الثورة ليسوا سوى بعض الرموز و القيادات الشعبية و السياسية و الدينية كالدكتور محمد البلتاجي أو صفوت حجازي أو محمد عواد و ذلك لتصدرهم المشهد الهتافي التحميسي أو الخطابي أو إلى حد ما تنظيم شؤون الميدان و اللجان الشعبية و تأمين المنافذ و التصدي للبلطجية. و على الرغم من الدور الكبير لهؤلاء الرموز في “ضبط إيقاع” الإعتصام و تنظيمه فأنا أجزم أن أي منهم لم يكن له دور يذكر في إنجاح الثورة كحدث و إسقاط النظام أكثر من دور أي طفل أو إمرأة من الآلاف التي إعتصمت في الميدان في الأسبوع الأول للإعتصام.

ثم نأتي بعدها لما يقدم لنا في وسائل الإعلام الموجهة على أنهم مفكرين و منظرين للثورة في حين أن الكثير منهم كان إما من ألد أعداء الثورة، أو غائباً عنها تماماً، أو مبلغ علمه عن الثورات هو التمرد و الخروج الصارخ على الهوية الحضارية و الأخلاقية للمجتمع من خلال تقديم روايات الشذوذ أو الإعلام الهابط و غيره.

و هناك أيضاً القوى الداخلية و الخارجية التي تدعي ولاءها للثورة و تأييدها لها، بل و تكاد تزعم شراكتها فيها و الوصاية عليها.

و بالطبع هناك الإعلام و الإعلاميين المتحولين الذين لا يخشون في النفاق و التملق و التزلف لومة لائم و لا قرف مشاهد أو متابع.

فالطوارئ الأولى هنا هم القافزون على المشهد الثوري سواء كانوا ممن أسهموا في الثورة كالإئتلافات التي باتت “على كل ناصية” و يغلب عليها الضحالة و التلطيش، أو الجماعات الشبابية و السياسية التي وجدت في الثورة سبوبة يقب بها بعض أفرادها “على وش الدنيا”، أو الأحزاب الطارئة التي ظهرت كإعادة تقديم لمشهد إساءة توظيف رأس المال السياسي و زواج المال و السلطة، أو إعادة تكرير لنظام و حزب حاكم ممسوخ، أو ككيانات سياسية معادية لتيار معين أو جماعة بذاتها.

هؤلاء الطوارئ على المشهد المصري أثبتوا من خلال تجربتهم على أنهم أولاً لا ينتمون للتجربة الحضارية المصرية، و لا يؤتمنون في الفترة الحالية على الإضطلاع بالمهمة البالغة الخطورة المتمثلة بإعادة بناء مصر الدولة و النظام و المجتمع، و أنهم مسؤولون و بدرجة كبيرة عن عرقلة “المشروع الوطني” لمصر الحديثة و تعثر “المشروع الحضاري للثورة المصرية.”

بالطبع كون هؤلاء الطوارئ الآن من الأسماء المطروحة في قوائم الترشيحات و الإنتخابات و الدعوات إلى المنتديات و المؤتمرات فهو ما يدعوني إلى توجيه الدعوة لهم جميعاً لإعادة الحسابات و العودة لتعلم الأبجديات و التعرف مجدداً على ماذا يعني الوطن و دوري في الإسهام في بناء الوطن و رفعته على ضوء تقديرات عقلانية و موضوعية و متجردة و صادقة للقدرات و المؤهلات. فكل من يظن أنه يعرف تماماً ما هي مصر و ما تعنيه، هو بالضرورة ليس جاهزاً للإضطلاع في دور أساس في إعادة بناء مصر الحديثة.

أما الناشطين من هؤلاء الطوارئ فإنني أجزم بأنهم يشكلون جزءاً أساسياً من الوجه المستقبلي لمصر بعد سنوات معدودة تصقلهم فيها التجربة من خلال التعرف على الآخر، و مناخ الحرية السياسية و الفكرية و التجربة مع الواقع و متغيراته، و ما يستتبع ذلك من نضج و وضوح رؤية و تصور و تميز في التصورات و الأطروحات و الحلول التي لا يمكن القفز عليها و تجاوزها في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد.

و أؤكد أن هذه الفئة من الطوارئ في طريقها لتكوين وعي سياسي متكامل و هادف و بناء يؤهلها ليس فقط لرؤية المشهد و الواقع السياسي بوضوح، بل و قيادة المجتمع إلى رؤية أوضح و مستويات أعلى من الوعي و النضج السياسي و المواطنة الفاعلة البناءة في إعادة بناء الوطن.

الطوارئ الثانية:

أما الطوارئ الثانية فهي الأحداث و التغيرات على مستويات متعددة. بعض هذه التغيرات خارجي بمعنى أنه يحدث بمعزل عن التفاعلات الداخلية كبعض التطورات خارج مصر، أو كنتائج تفاعلات و أحداث داخلية مغايرة إما للتوقعات أو لأهداف المتسبيين أو المحرضين على هذه الأحداث. قبل التنحي على سبيل المثال كانت النتيجة الطارئة لقطع الإنترنت و الإتصالات إرتفاع أعداد الحشد الجماهيري في الشوارع و الميادين و هو العكس تماماً من الهدف وراء قرار القطع. قطع الإنترنت و الإتصالات و بغير قصد قطع الطريق أيضاً على أية مزاعم بالأبوة الروحية للثورة أو رمزية الثورة على نشطاء الفيس البوك و زعامات الفضاء الإفتراضي. كذلك كان تجييش النظام المخلوع للبلطجية في موقعة الجمل للقضاء على الثورة و فض الإعتصام قصرياً و هو ما أتى بنتائج عكسية تماماً. أما بعد التنحي فمن المفارقات العجيبة هو النتيجة العكسية التي أدى إليها إعتصام الثامن من يولية، و الذي خطط له و حرض عليه بعض من النوعية الأولى من الطوارئ، و كان يهدف هذا الإعتصام لفرض واقع سياسي معين كدستور أولاً أو مجلس رئاسي مدني أو إسقاط لحكم المجلس العسكري، أو تأليب الرأي العام ضد تيارات بعينها و غيره. و يمكن بطبيعة الحال نفس القياس على الإضطرابات و إفتعال الأحداث الطائفية و غيرها، و هي و إن كانت أفعال أدت إلى نتائج عكسية وفقاً لحسابات المحرضين و المتورطين، إلا أنها أيضاً ألحقت ضرراً فادحاً بالأمن العام و الإستقرار و الإقتصاد و الحياة العامة، و الأهم من ذلك كله بالمشروع الحضاري للثورة المصرية الذي ما زال مصدر إلهام لبقية الشعوب.

كل الشواهد تؤكد حقيقة بالغة الأهمية لا ينكرها عاقل، و هي حتمية نجاح مشروع الثورة بغض النظر عن مدى الإساءة أو الإحسان من قبل من يتصدرون المشهد. فالثورة أولاً و أخيراً هي عارض كأي عارض وجودي يقتصر تقرير مصيره و نجاحه و فشله و تطوراته و تقلبات أحواله على الله وحده خالق الوجود و مالك الملك، و مسبب الأسباب التي لا نعدو جميعاً أن نكون جزءاً من هذه الأسباب.

يدخل في هذا التصنيف أيضاً قانون الطوارئ و ما يراه الكثيرين كمحاولات للإنقلاب على الثورة أو الإرادة الشعبية، و أؤكد أنه ليس هناك أي قوة أو جهة مدنية كانت أو عسكرية، داخلية كانت أو خارجية يمكنها تحويل مسار الثورة و مشروعها الوطني أو الحضاري، و “الله غالب على أمره، و لكن أكثر الناس لا يعلمون”.

الطوارئ الثالثة:

الطوارئ هنا هي الضرورات الملحة و ما يستتبعه من أولويات الفكر و العمل. فالذي يعاني من أعراض جلطة أو سكتة قلبية يجري إستقباله و التعامل معه في غرفة الطوارئ مثلاً و ذلك للطبيعة الزمنية الملحة. و لو نظرنا إلى المشهد السياسي و تقلبات الأحداث نجد أنه كثيراً ما تطرأ مستجدات تتطلب تعاملاً عاجلاً سواء كان هذا التعامل المطلوب حاسماً أو غير حاسم. إن من أخطر الآفات التي تنتاب مجتمعاتنا بلا إستثناء و بالذات القوى السياسية هو طبيعة “الرد فعلية” التي تعتري الكثير من المواقف، و هو ما أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال و تحت أي ظرف من الظروف. ليس هناك أدنى مبرر أن تستمر القوى و الحركات و الجماعات السياسية في إنتظار التطورات و الأحداث قبل أن تفكر أو تستشرف كيفية التعامل مع هذه التطورات و الأحداث. و إذا كان قدر الله و لطفه قد جنب هذه الجماعات أزمات عاصفة و ورطات عويصة نتيجة لغياب الرؤيا الإستراتيجية الواضحة و الكافية فإن الإسهام في إدارة وطن و إعادة بناء أمة تستدعي و بالضرورة إستشعار المسؤلية للتسلح بأكثر من إخلاص النوايا و عفة اللسان و مستلزمات “الأخوة و المحبة في الله” و الإعتماد “على البركة”. فإنه من المؤكد أن إدارة جماعة متجانسة شيء و ممارسة الحكم شيء آخر بالكليةً، أخطر ما فيه التعامل مع كل من الأطراف و التطورات الداخلية و الخارجية في إطار رؤيا إستراتيجية ناجعة و واقعية و طموحة في نفس الوقت.

المرحلة و تحدياتها:

إن أخطر تحديات المرحلة تتمثل أولاً في إستبعاد بقايا نظام فاشل بائس فاسد بقرار شعبي رشيد، و أؤكد هنا أن القواعد و القوانين المنظمة، على أهميتها، ليست هي من يكفل الصالح العام و يضمن حمايته، و إنما الوعي و الحس و المسؤلية. أما التحدي الآخر فهو وضع حد للفوضى الثورية الطارئة و التي ثبت بالتجربة أنها ليس لها علاقة بالمشروع الوطني أو المشروع الحضاري للثورة لا من قريب أو بعيد، و هو ما يستدعي إحتضان و إحتواء الطاقات الثورية “غير الجاهزة” و إدماجها في مشروع الوطن الجديد لتأهيلها للمساهمة في قيادة الوطن في مراحل لاحقة.

أقول أن مصر بمفهومها الشمولي مدينة إلى مسار الركب الحضاري الذي تخلفت عن قيادته قرون طويلة، و مدينة لأهلها الذين ما تخلفوا يوماً عن التفاني في سبيلها حتى عندما ظن البعض بأن مصر بفعل الظلم المستشري فيها قد تحولت من أم إلى زوجة أب. و مصر مدينة إلى الإنسان أينما كان لكي تمثل مصر و تجربتها الإشراقة و الأمل بحياة تليق بالإنسان و آدميته.

مصر هذه التي أتحدث عنها هي مسؤلية و تكليف، من يتصدر لمشهدها في الأيام و الشهور المقبلة هو إما سعيد يحمل الأمانة و يؤديها بحقها، و إما شقي هو علامة من علامات الساعة يصدق فيه قول يجدر أن يكون هو المشروع السياسي الأوحد لكل من يتقدم لتولي أمر العامة، أو يؤدي واجبه بإختيار و إنتخاب من يتولى الشأن العام:

“إذا ضيعت الأمانة فإنتظروا الساعة، قالوا: و كيف تضيع الأمانة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فإنتظروا الساعة”

المسؤلية أيها السادة ليست ترفاً و لا لقباً و لا متاعاً. هي و الله لأمانة، و إنها في الآخرة لخزي و ندامة ……. إلا من أداها بحقها، و أدى ما عليه فيها.